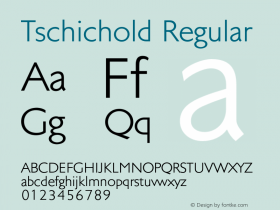

Jan Tschichold 关于段首缩进的讲义

1926年24岁的 Jan Tschichold。Photograph: Thames and Hudson

最近忙完之后,重新读 Jan Tschichold 的《The Form of the Book》。现根据其中的部分论文,将主要的一些传统排版和字体使用的规则和 Tschichold 的观点归纳成系列。保守派设计爱好者比如我,对于这些规则十分钟爱,但设计至上者们也许对条条框框不屑一顾。无论何种情况,领会精神或者循规蹈矩,都仅供参考。

中世纪之前,段落的分隔使用“¶”符号(Pilcrow,“段落符号”,如今天的“§”)。尽管当时文字并不分成“段落”,因此该符号在文字中间,通常用红色,表示意思的转折(很像中国小学语文的“分段”符号)。中世纪,段落开始形成,但仍然保留了使用“¶”段落符号的习惯。由于要保持红色,因此该记号由专门的工人(rubricator)在排字印刷结束后专门标记上。因此排字工通常将每段开头空下来,留位置给分段符号。由于负责做记号的工人经常缺席,人们发现段首的空格(em quad indention 或 indent)作为标记,不用红色符号也已足够,这就形成了我们今天段首的缩进,一般大小为1 em。(由此推想,中文当初开始横排,开段的空两格也大该由此西文习惯而来。)

中世纪之前,段落的分隔使用“¶”符号(Pilcrow,“段落符号”,如今天的“§”)。尽管当时文字并不分成“段落”,因此该符号在文字中间,通常用红色,表示意思的转折(很像中国小学语文的“分段”符号)。中世纪,段落开始形成,但仍然保留了使用“¶”段落符号的习惯。由于要保持红色,因此该记号由专门的工人(rubricator)在排字印刷结束后专门标记上。因此排字工通常将每段开头空下来,留位置给分段符号。由于负责做记号的工人经常缺席,人们发现段首的空格(em quad indention 或 indent)作为标记,不用红色符号也已足够,这就形成了我们今天段首的缩进,一般大小为1 em。(由此推想,中文当初开始横排,开段的空两格也大该由此西文习惯而来。)

1498年:《The Golden Legend》。Image: gregorcles@Flickr

顶格与加大行距无法取代缩进对于前人的花哨风格扑之以鼻,人们开始简化这些“花样”。于是在19世纪末,英国排字者首先开始摒弃段首缩进,开始使用顶格的段首。这一风格因为一些主要书商的采用,逐渐推广开来,并被报纸、小册子、杂志等低廉印刷品大量采用。Tschichold 认为此法并不能代替原有缩进的功能,不值得效仿。报业的排字者通常在两段之间的行距随意加多两到三点,取代缩进的作用,这样破坏了文字整体的美感。有时一段的末尾刚好是句号,他也会不分上下文的将其分段,加入行距;有时则会疏忽而忘记增加行距,影响了整个理解和阅读。Tschichold 进一步阐释,读者通常比起段首,读到段尾时已经相对没有那么兴致勃勃。顶格段首会让读者觉得自己仍然在阅读类似的内容,因此不仅使读者逐渐失掉兴趣,也掩埋了作者良苦用心的分段。这一看似使文章整齐一致的开端方式,却影响内容的理解和传播,成为顶格分段的最大缺陷。Tschichold 也提到另外两种尽管少见但更加令人心烦的分段方式:一是用一条长线分隔,这样不仅粗暴的打断了文字,也会迷惑读者;二是段末一行右对齐——纯粹的无聊和无谓。Tschichold 感叹到:“为什么这样具有明显缺陷的风格还需要解释?”

参考Tschichold, J. ‘Why the Beginnings of Paragraphs Must be Indented’, The Form of the Book, 1991, Lund Humphries

闽公网安备35010202000240号

闽公网安备35010202000240号