记《纽约时报》中文牌匾设计

纽约时报(The New York Times,NYT)于六月二十八日正式发布了其中文版网站。这是继华尔街日报(The Wall Street Journal)和金融时报(Financial Times)后第三家打入中国市场的西方报章网站。而大概两个月前,我收到 NYT 北京分部的委托,为那百多年历史的 NYT 牌匾(nameplate)设计相应的中文字款,供六月末推出的中文版网站使用,我欣然接受。前期工作然而案子初始,一切都有些混沌。由于北京没有设计专业同事,纽约设计团队也不懂中文,NYT 团队用系统中文字型自行设计了很简单的牌匾,可惜感觉既不专业,感觉到问题的存在却又不清楚出处,更不知道案子该如何进行。因此我便主动提议改进工作流程,希望以最有效的方式一步步引导大家去完成工作。经过反复商量,客户的要求终于变得清晰:以双语文字设计(bilingual typography)的方式,在 NYT 的英文牌匾加上中文。由于牌匾暂时只限于网站上使用,中文字也并非新牌匾的主体,我的过往工作经验并帮不了太多。这种情况下,我凭专业判断,战战兢兢地开始工作。

纽约时报(The New York Times,NYT)于六月二十八日正式发布了其中文版网站。这是继华尔街日报(The Wall Street Journal)和金融时报(Financial Times)后第三家打入中国市场的西方报章网站。而大概两个月前,我收到 NYT 北京分部的委托,为那百多年历史的 NYT 牌匾(nameplate)设计相应的中文字款,供六月末推出的中文版网站使用,我欣然接受。前期工作然而案子初始,一切都有些混沌。由于北京没有设计专业同事,纽约设计团队也不懂中文,NYT 团队用系统中文字型自行设计了很简单的牌匾,可惜感觉既不专业,感觉到问题的存在却又不清楚出处,更不知道案子该如何进行。因此我便主动提议改进工作流程,希望以最有效的方式一步步引导大家去完成工作。经过反复商量,客户的要求终于变得清晰:以双语文字设计(bilingual typography)的方式,在 NYT 的英文牌匾加上中文。由于牌匾暂时只限于网站上使用,中文字也并非新牌匾的主体,我的过往工作经验并帮不了太多。这种情况下,我凭专业判断,战战兢兢地开始工作。

每个字也呈稳定的方形形态,字型的视觉大小匀称,便能构成“行气”。

整行字上部和上部的笔划起落稳定。

我向纽约和北京提议东西分两阶段进行:第一部分是双语文字设计,第二部分则是字体设计。第一部分必要先订定,因为影响范围广泛。“双语设计”是指,将两种独立的语言,根据客户和读者的需要以视觉设计结合之。双语设计的每一个设计,例如两组文字的大小比例、排行次序,以至字型风格,每一步都反映着公司的取向和心态。读者见微知著,因此要小心翼翼进行,否则跟公司发展策略不符,日后被接受者误解麻烦便大。第二部分是字体设计。字体,无论是昔日的金属活字还是今日的数码字体,都需要为特定的字号和功能而设计,这次也不例外。字号大小影响著字体所需要的负空间和粗度,越小的字负空间便需要造得越匀称,负空间的量也要多(意味着不能太粗)以加强其易认性;风格也需要跟英文牌匾配合,以上种种原因令字体设计无可避免。

与一般的宋体比较:案子的设计明显上部和下部的笔划跳动大大降低;而字体造形的斜面也大大减低,取“扎实”舍“跳动”。

特意调整空间的例子:左边为方正特雅宋体,右边为是本案字体。正常网字是将两撇贴顶,但由于需要特意解决小字号的易认性问题,这部分特意拉开,令缩小后仍能清楚看到笔划分布。

中英的摆位跟比例案子开始时,我并没有想过会采用今日的摆位设定。初时我建议将中文放在左上角或右下角-放左上角分别跟T、Y对齐,右下角则和K跟S对齐。放在左上角,好处是跟英文一齐起读,而中文也刚好占大小一半;大楷 T、N、Y 也像三根支柱将中文托起,看起来感觉稳固。放在右下角的,则可以填充“Times”字样下部的空间,透过 Y 的下延(descender)跟 K 之间预留的负空间,令中文可以跟英文稳固结合之馀,感觉也不会侷促。两个提议纽约方面支持的。不过,北京则认为中文网的读者群全是华人,中文的比重理应更大。他们建议将中文置中,这是香港很常见的手法。

跟英文标志相符的设计细节。

跟方正特雅宋比较。

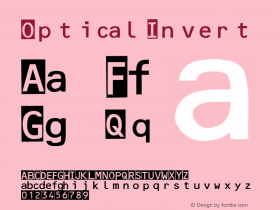

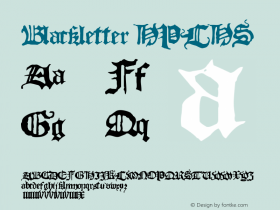

到这里,我慢慢发觉到这个排法才是最适合的,只可惜测试了几个方案大家也不满意,暂时要搁在一旁。字号既然也有了大概方向,大家就未执著一时,先跳到字体设计,以后再折返去处理摆位。字体设计字体设计是我胸有成竹的部分。“过门是客”是我很强调的一点。NYT 也深明这道理,明白有需要尊重中国文化,所以大家没有考虑过去画仿 blackletter 的美术汉字,反之取最传统、粗细对比的字体一宋体字。

跟英文标志相同比例下的状态。留意英文与中文的磅重十分接近,然而中文的构造远远比英文字母复杂,所以中文仍需要稍稍较英文轻。

同长度下的比较。

早在接到案子之时我便决定取上海字模一厂于1970年设计的“行头宋体”作为这次的骨骼基础。“行头宋体”当年为排印报刊的大标题而设计。笔画粗壮而舒展有力,其骨格外弛内张,结体稳固,感觉既传统亦优雅,有颜楷书法的味道,与纽约时报的 blackletter 牌匾配合不过。不过,行头宋体并不是为小字号而设计,加上部分笔画标准已经改变,笔画设计也过时,因此骨格只能作初稿用途。字体都需要由头重绘,以方便调整负空间。

均匀的字间距和负空间设计。

本案设计

本案设计

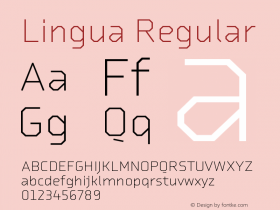

英文牌匾的稳定节奏也是配字时我最注重的地方。由于简化中文本身结构空疏的特色,加上“行头宋体”是传统一类中式、着重节奏、跳动感觉的宋体,与现代宋明体如小冢明朝一类稳妥、设计感十足的大相径庭。由于 NYT 方面很希望新的字体可以注入小量现代感,所以我在结构上下了功夫:将十一个字排好后针对性地调动骨格,令字的视觉大小尽量匀称;笔画的跳动幅度需尽量减低,但不可失丢活力,部首也要尽量统一。细节上,我则留意到英文牌匾的 blackletter 也有一定的书法的影响,所以在宋体上也加入了书法的影响。例如“约”字的勾便加入笔势向下再提起的劲度;览字的横勾是先向下写,再向右写并微微向上剔起;每个点划的角度和力度也经过考量。笔画设计上,如“系”字部首也符合了最新笔画规范。

本案设计

本案设计

亮点为国内“系”字部的笔划,还有勾的书法影响。

勾的书法影响。

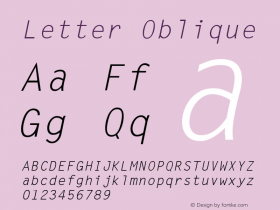

其他解决方案?牌匾随网站推出后,朋友问,字体有没有测试其他方案?当然有。在造“行头宋体”时我也快作了一套磅重轻、低粗细对比的宋体作自己测试用。若只纯粹从中文的角度出发,磅重轻、低粗细对比宋体的确是最能解决该设计问题的。不过,自己正在做的是双语设计。纽约时报大致其纽约总部大楼外墙的牌匾,小至 nytimes.com 网站内文左上方的小牌匾,也是同一个图档。既然主体设计没有考虑到视觉大小(optical size),若果令到英文感觉锋利清洁,中文却感觉迟钝,便有违了双语设计、和这案子的精神。结果也证明此决订正确。结尾工作字体画好后,除了要跟随字号不断调整粗度,中文的摆位也跟着转变。由于新设计的中文字感觉扎实得多,也跟英文标志的浓淡度吻合,因此我们再尝试将中文置中。中英文字置中,在香港这种中英并重的社会是很常见的做法。这种做法既尊重两种语言文化,也符合NYT英文牌匾一直置中的使用习惯;加上汉字现在字号大了,易认性得到保证,中文左右两边所留下的“呼吸”空间、跟灰色线将上下两隔开感觉也合理,感觉现代。在商讨数天后,纽约跟北京最终也同意这种设计,牌匾终于有定案。

跟其余两间西方报章网站的中文版标志比较。

上海字模一厂设计的“行头宋体”。

后记这是继彭博商业周刊(Bloomberg BusinessWeek)后我第二个接到的外国大企业标志案子,除了案子的分量感外也额外多一份责任感。公开设计过程的原因,除了是希望跟大家分享一个网站的标志都以如何细致地造好,优秀的客户可以如何注重细节装潢外,也希望这案子可以作为一个示范,让读者知道我们在用的文字背后是可以有人花多少的心血和时间去雕琢,也是一项值得投资的设计专业。期待中港台的企业有一天也可以如此注重文字、字体,令中文字体设计不致变成外国客户的专利,我始终觉得华人自己理应更注重自己的文字。末段小插曲北京方面感觉中文字体不及英文清晰,所以希望再作微调清理。最后的版本由 NYT 方面负责,所以跟我的提案有些微出入。最后在这里要多谢一直在幕后为东西把关的西乔,直到案子完结才智道她在背后帮了很大忙,再次表示感谢。

闽公网安备35010202000240号

闽公网安备35010202000240号