Typo-mania

经受权转载《创诣》杂志 2013 年 10 月刊“字体潮”特辑文章。本文为作者原文,与刊载版本稍有出入。

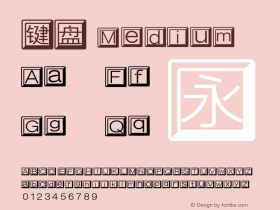

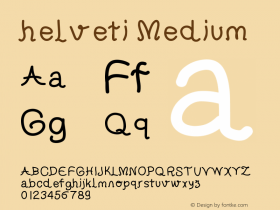

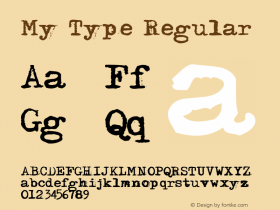

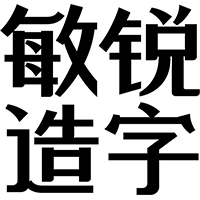

字体——一个本来带有某种专业属性的词汇,却成为纪录片的主题,冲上畅销书的榜单;直到今年初,三本和字体有关的中文书籍几乎集中亮相,更是推波助澜了一下。而最近这一年,数家主流纸媒亦纷纷讲述“字体”这个冷话题;现在,将这种现象称之为一种“热”似乎是不为过的。那么……当我们谈论字体的时候到底是在谈论什么?谈论的可能是“typography / 文字设计”——一条关于《设计诗》的微博,引发了近六千条评论和七万次转发,以至于该书卖断货。谈论的可能是“typeface / 字体”——一本关于一款字体的纪录片《Helvetica》,使得欧美排队争睹并引发系列了话题。与此同时,一个由国内自发而起的字幕组正积极翻译及在各地组织放映工作。谈论的也可能是“font / 字库”——当一个被网友们称为“粉笔哥”的残疾人匍匐在地上,用彩色粉笔一笔一划地书写醒世格言的时候,根本想像不到有一天他会被中国最大的字库公司“方正”签约,而我们通过花两元购买这款“显仁体”就可以帮助到他。谈论的也可能不是上述这些从专业角度的定义。当所有打着“字体”招牌的行为掺合着这股热气,在专业论坛和草根口水之间溅起水花阵阵时,这个叫做“字体”的水到底有多深呢?同样逃不脱的“历史三峡”仅仅陷于现象里诉说,是难以厘清其脉络走向的,我们必须置身到更大的历史语境中才能窥视其所以然。究其根源即“我们”和“现代性”的关系。1928 年,德国文字设计家 Jan Tschichold 发表了著名的《Die neue Typographie》(新闻字设计),俨然是现代主义设计的宣言书。由此以降这百年,当汉字从竖排变为横排,再往后突然遭遇键盘输入的数字时代,它与传统之间的血脉早已黯淡不清。从二十世纪初,西方现代主义发轫以来,整个中国文化不可避免地陷入了殖民语境,而体现在汉字领域最具代表性的问题就是“汉字拉丁化”。若以 1919 年五四为界,过去的是一个乡土的雕版印刷故国,而等在前面的则是从“新闻化运动”开始的自我文化阉割。1918 年 4 月,钱玄同在《新青年》上发表<中国今后的文字问题>:“中国文字,论其字形,则非拼音而为象形文字之末流……论其过去之历史,则千分之九百九十九为记载孔门学说及道教妖言之记号。此种文字,断断不能适用于二十世纪之新时代。”现代性一直是被机器裹挟前行——整个现代化的过程,也是新媒介更迭的过程——从 1465 年古登堡开创的金属活字印刷,到上个世纪的照相排版,再到近几十年的数字排版,西方字体在这个过程中层层蜕变。二十世纪民国时期是我们真正和这个新世界接轨的一个阶段,当机器开启未久,却被随后的战乱运动等诸多原因搁置太久。1956 年通过的《第一次汉字简化方案》现在看来被过多的赋予了意识形态色彩,实际上新中国的领袖只是代执行了新闻化领袖们一直谏而未果的鼓吹,未料却埋下了引发日后繁简之争的伏笔,在回不去的乡愁和四万万文盲之间,到底选择哪边呢?直到 1979 年才结束的一个漫长冰河期,或许我们需要更长的时间去弥合与另一个新新世界之间的割裂。狂潮来袭?当上世纪八九十年代设计以“潮”的势态开始狂飙神州大地时,它的视觉表征主要是以海报这种载体展现于大众的,而涉及到“typography / 文字设计”这块领域更多的是天桥式的视觉杂耍,在设计师群体里面远没有所谓“typeface / 字体”设计的深远意识。“文字设计是平面设计的语法”(Garry Emery)——正忙不迭地沉浸在泛美术化视觉热潮中的那一辈平面英雄们无力于构建这样的语法,这也是一代人的历史局限性。与此同时,被技术驱动的字库公司们正处于一个青黄不接的境地:老的技术工人无法从铅字背景转向到数字平台,新的设计师又缺乏传统造字的素养,这时朱志伟们就快破土而出了。一个可以探讨的趋势是,字体的解决之道在于个人英雄和代表优势资源平台的大公司之间的协作和融合。当深圳设计的喧嚣和各地海报展渐成疲劳之势,一个乏味的真空期终于到来,伴随着的是一些新迹象的浮动。现在看来,在 2007 年由 Gary Hustwit 拍摄的那部纪录片《Helvetica》可以视为引发目前这场字体热的一个显著征兆,当时在德国的方宏章牵头组织翻译字幕。同年,之前从未出现在专业圈、旅居英国一个名叫 Rex Chen 的人建立了一个名为“Type is Beautiful”的网站——一个之后数年聚集了众多草根字体爱好者的网站,恰恰是中文世界最具专业研究气息的网站,这不能不说是对现状的反讽。其中主力之一厉致谦在今年出版的《西文字体的故事》,可以视为他个人版的 Type is Beautiful 路程集结。2009 年,携 Icograda 世界设计大会在北京召开之势,由王子源策划的“文字·新生”展无论在象征和实际意义上都让当下全球字体设计状态在国内得到完整呈现。2012 年深圳华·美术馆的东京 TDC 展,则第一次让它众多的中国弟子们领略了现场的味道。但此类泛设计化的展事又很容易把我们带回到天桥上,无非你这次各种洋装在身。就在纷繁的后 2007 现象当中,另有值得寻味的是……两股“向后看”的趋势一股是古体复刻风,以独立字体设计师应永会(浙江民间书刻体)和厉向晨(康熙字典体)为代表。他们都以个人书斋式地绕到“现代”之前去获得身份,可以探讨的是除了自赏式的雕琢之外如何进入到稳定的规模生产之中?由于本地先天性的知识产权无视症,上述者更多的陷入在维权的无功而返中。另一股以海归派为代表则直击上世纪五十年代现代主义平面设计的源头,补课式的审视我们文化基因中“现代性”的缺失。在纪录片《Helvetica》热潮同时,瑞士出版人 Lars Muller 亦编著了一本叫《Helvetica Forever》的书,这就促成了 2012 年由李德庚和杨林青翻译引进的中文版《字体传奇:影响世界的 Helvetica》。其用意在于大多数人都仅仅把 Helvetica 当作一款著名的字体看待,而忽视了造就其特殊地位的从现代主义到全球化的这个背景。现代主义视角的阵营中,除了之前提到的方宏章,陈嵘、杜钦等人亦是多个事件的当事人。从早先贩卖符号化的中国,到当下一种愤然置身于传统,另一种意欲建构西方运作机制……若假以时日,于两股交融处一个现代性的“我”自然会聚,即所谓返照自身。借用唐德刚两百年之“历史三峡”这个论述,从 1919 新闻化运动以来,我们似乎正处在这个转型期的中间地带。被消费的字体消费主义的一个重要特征是,当一切活动均与消费而不是传统的范畴相关时,那么传统范畴对认同和行为的重要制约作用便下降了,所有的一切简化成了下拉菜单上的一个选项。当具有火星文表征的《设计诗》和“诗歌”及“最美的书的设计师”这些具有精英气息成纷杂合在一起时,它所具备的戏谑性消费感正是网络族群极力追捧的。世界是一体的,信息却是很不对等的——在这一刻,一百年前早已属于意大利未来主义和具象诗范畴的 typography 经典型态瞬间被草根们的口水击垮了,但商家和作者是不是更乐意“不解释”呢?语境错置正是消费主义的润滑剂。当下性的缺失,以及在面对如何具有“现代性”这个问题上的回避,于是具有某种审美口味的人群会在历史轴上找到一个暂时安歇的立足点。康熙字典体也好,民国美术字也好,和充斥坊间无数清宫剧正一同制造一个盛大的穿越景观。值得警醒的是,如果只是一味地回去,又如何嫁接到当下?这需要更长的时间来回答。2011 年 9 月,《纽约时报》畅销书榜单前十位里出现一本叫《Just My Type》的书,它的副标是“A Book About Fonts”!大众的热情爆发是因为大众第一次有了选择权,要知道这种选择权在一百年前还是被少数专业工匠所把控的。当每一个人都可以营造自己的新华社—— blog、myspace ——时,当他可以随意调动字体和颜色来装点自己的品位时,他对上述装修材料的陌生感很快被巨大的满足感给跨越了。这本《字体故事》之所以可以成为畅销书的前提在于各种字体正在被大众消费,很难想像作者说了一堆和你无关的字体,通过一个个故事作者提醒你的随意选择很可能会暴露你品位的后门。当民间书刻体在众多楼盘广告中泛滥时,个中反讽滋味又怎是应永会创作时所能预料的?而接下来的问题是怎样的消费是合理的?在字体的消费中是否有一个消费守则呢?热,倘若面向的只是一个根基粗浅的大众点评网,过渡消费热情而导致的疲倦感,最终只是化作哗然一时的“疯”,而无助于行业的专业化和职业性。倘若在热情中产生持久的关注、冷静客观的态度以及务实有效的执行力,这才是开启局面的拐点。

闽公网安备35010202000240号

闽公网安备35010202000240号