《创诣》╳ 独立中文字体设计师

访谈内容经《创诣》杂志授权发表,部分原载于 2013 年 10 月刊“字体潮”特辑。本文重订并增刊了杂志未发表的内容。

采访 / 文字整理:厉致谦,刘丽君

在为数不多的独立中文字体设计师中,有三位广为人知:北方的厉向晨,南方的应永会,香港的许瀚文。三位身处不同地域,设计道路和生存方式也有很大分别。厉向晨少年有成,已经可以依靠开发独立字体为生。应永会是国内最早开始独立制作字体的设计师之一,但要完全以销售自己的字体为生,还有很大困难。许瀚文在参与设计了信黑体之后,决心成为独立字体设计师,并在起步阶段取得了很好成绩;后因机缘,才改变计划加盟英国 Dalton Maag 字体设计公司。厉向晨:diFFERENT + ORigiNAL + idea

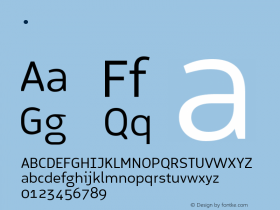

“康熙字典体”样张,厉向晨设计。

90 后、未接受过大学设计教育、geek、呼伦贝尔……这些标签加起来差不多就可以构成一幅厉向晨的素描。他曾在网上自嘲:“别人都是北漂,我是从更北的呼伦贝尔到北京,应该算做是南漂。”一直让人摸不着头脑的网名(Digidea)也可看出 90 后独特的构词法。他自己的解释是:“它其实不是 Dig Idea 或者 Digi 什么的……而是 diFFERENT、ORigiNAL、idea 三个词从‘i’处断开组成的。”对他的采访,得到的回答最简。

2009 年开始独立制作字体,此之前是否知道应永会等国内其他字体设计师?——对。知道。可以完全依靠独立开发字体产品为生么?广泛而多渠道的媒体曝光之后,是否真的带来了更多的客户和订单?——可以。感觉媒体报道或展览等对字体的销售影响不大,主要还是靠应用案例。最近在做什么有关字体的工作,造字工作是不是完全或基本暂停?——做了很多试验及考察,但目前没有在持续开发一套字体。网站上的四款进行中的字体——聚珍仿宋(2009 年 8 月),茶盐宋朝体(2010 年 12 月),广韵宋朝体(2011 年 5 月),说文小篆(2009 年 3 月)——已经停止更新和开发。什么时候准备再次启动?起初同时进行四款字体,是否有些过于心急?——网站上所展示的只是试做过的字体,并非是正式的开发计划,也不是一齐进行。在这之后也有很多试作,只是没有放上去而已。是否有一个大致的字体进度时间表?例如未来的五年准备完成多少的造字工作,以及未来想开发什么新的字体。——没有。应永会:安静做字八年有余

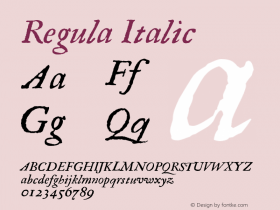

“浙江民间书刻体”展示海报,应永会设计。

应永会是象山人,在上海工作和生活,老婆是漠河人,比厉向晨的家乡还要更北一些。他经常穿梭在国土的极北、渔业发达的象山和国际化的大都市上海之间,当他 2005 年开始独立制作字体的时候,国内几乎没有太多的先例可以参照。

2005 年独立制作字体,在此之前是否知道国内其他从事这一工作的设计师?—— 2005 年开始接触字体设计,摸索字体开发软件,然后先尝试做西文字体,再然后尝试修改一些已有的字型来学习和积累经验。2005 年之前国内做字体的个人,我就知道书体坊的禚效锋,其他的都不知道。(注:禚效锋,书法家,致力于中国古今书法名家电脑字体的开发工作。)参加了一些艺术展览,也做过艺术作品,但似乎并没有彻底转向艺术圈,各中的难处在哪里?或是更愿意只是简单做字,不愿意涉足艺术领域?——之前参加的展览都是受邀的,我的字体作品也是根据每次展览的不同调整表现思路,所以也不存在彻底转向艺术圈,而且个人觉得字体和艺术结合是不冲突的,所以没展览活动的时候基本安静的做字,有活动的时候则根据展览活动提供展品。可以完全依靠独立开发字体产品为生么?广泛而多渠道的媒体曝光之后,是否真的带来了更多的客户和订单?——在国内完全依靠独立开发字体产品是没法生存的,对我来说目前字体这块只是挣点菜饭钱罢了,做这个还是因为个仁爱好。媒体曝光没有带来多少客户和订单。是否认为字体、字体设计,仍然局限在狭小的圈子内,真正的大众仍然非常欠缺相关知识?——对,目前字体、字体设计当然是小圈子,真正的大众是不了解这个的。是否有一个大致的字体进度时间表?例如未来的五年准备完成多少的造字工作,以及未来想开发什么新的字体。——没有一个大致的字体进度表,我因为只是业余做字体,所以也没想要完成多少的量,属于东一枪西一炮的。未来想开发一个类似宋本的字体,特别喜欢宋朝体。如果有资本想要介入合作,是否愿意招收人员,扩大产量?——如果真有资本介入合作的话可能会招收人员,毕竟一个人没法做这么大的工作量,产量这个东西我觉得也没法扩大,一年做一款就很了不起了。许瀚文:“这感动一直在我心中没有止息过。”

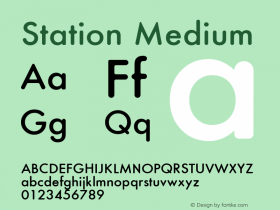

许瀚文为“信黑体”设计的样张。字体总监:柯炽坚。

许瀚文(Julius Hui)同时也是 Type is Beautiful 供稿人。

2012 年加入 Dalton Maag 之前,有一段独立工作的时间,当时是不是下定决心做一个独立字体设计师?——绝对是。当时跟柯老师(柯炽坚,信黑体字体总监)工作已有三年之久,信黑体的基础工作也大致完成,深感是时候要将自己完全曝露于大市场当中,直接从客户处得到更多工作经验,为日后接更大、更有趣的案子作最好准备。也所以辞职后花了大概三、四个月时间准备好 juliushui.com。而网站推出后市场反应比我预期好太多,有国际、有内地的,不过也全都因为内地市场日益受国际重视。这段期间工作内容十之八九也是制作简化字,工作一直没停,网站也所以超过一年没有更新。直到年中左右,有幸陆续为纽约时报中文网设计中文 logotype 和部分顾问工作,为纽约的 Commercial Type 设计中文 logotype。也因我大学老师谭志恒(Keith Tam)助理教授引荐,为 Dalton Maag 当上中文字体顾问。就在合作了一个多月他们便邀请我直接加盟,他们的工作案无论客人还是规模都是世界性,加上可以接触世界不同的同事(但印度同事以外,我就是唯一的东亚人),学习的机会比自己来好太多,也所以决定加入——本来讨厌打工的我,这完全超出了我的计划,但也许是命运吧。:)在学习和从事字体设计工作的时候,知道大陆字体圈的一些同时涌现出来的年轻独立设计师么?如应永会、厉向晨等。——这当然了。在网络上就一直有人广传他们的作品,也透过不少网络媒介、包括微博认识了他们。我也在 2011 年末跟另一香港设计师陆国贤(Benny Luk / Sixstation)参加国内的 GDC 汉字展览,一并跟陈嵘老师、丁一、应永会、战国栋等几位国内设计师见面,可惜我当时普通话能力是“沟通不能”,只能简单寒暄几句而没能够作字体设计上的交流。我期望可以更多到国内与他们几位再聚聚。至于大家的工作和生存状态我倒不清楚,也所以不下更多意见。不过,要生活如何,这更大取决于设计师选择要过何种生活——当时和柯老师决定在工业区车房上的一间小房子天昏地暗下开发信黑体、又决定要成为独立字体设计师每天在家工作、到现在加盟 Dalton Maag 过大公司工作的生活,也是我自己的选择。要丰富、要勤勉,还是要开创、要守成,也是字体设计师们自己的决定,只要没破坏设计道德也就全都尊重与支持了。加入 Dalton Maag 之后,是继续专注于中文字体设计,还是会中西文兼修?——我于 Dalton Maag 内为独立团队,领导所有中日韩字体设计工作,也协调跟其第三厂商的合作事宜。所以中文是专长,也是我的主要工作;至于西文,在此之前我已有半年在伦敦“学师”,跟公司内最资深的字体设计师 Ron Carpenter 学习西文设计。其中 Ron 需要我看着 21 pt 大小的 Helvetica Regular 印刷本,在 2000 倍放大的 FontLab 画面上重新将它画出来,然后再从我的电脑打印,看上去效果要跟原印刷版本接近。这训练了我阅读形体、比例、线条的能力。其余时间则花大量精力在空间调整(spacing)工作上。我个人感觉成果不错,也对我的中文设计大有帮助。Ron 和我也将会有西文字体推出,那时候要给你知道了!哈。了解到日本秀英体的平成大改刻计划后,深受触动,打算利用业余时间自己尝试独立设计一套中文字体,这方面的进展如何?——这感动一直在我心中没有止息过。著名日本字体设计师、字游工房社长鸟海修(Osamu Torinoumi)说过,内文字反映一个民族、一个国家的精神面貌。中国的精神面貌是什么?不计算斯堪的那维亚半岛,中国国土比整个欧洲大陆加起来还要大。要一句话总括中国是没有可能。但我想,当中文字体设计师更大的目标,就是要国人有更佳的阅读环境——这听上去简单,但这只是一个路线中纲,中间要做的事情太多。看到秀英体复刻的感触,是日本字体设计师如何成立一个专属委员会,去将这套连日本国内普通人也会认识的字体重新带到现代社会中继续进行作为知识载体的工作。我们中国也有很多好字体,新中国成立后制作的一系列宋体字是完全独立于以往的老宋体,端庄、优雅而传统,值得完整复刻再呈现于国人面前。但中间重重波折,我想现阶段是很难达成的。不过在上海跟你见面后,题目更反而转向成“如何让呆板的宋体变成灵活”,这是我六月中国行后一大想法。大家都跟我谈:“为什么世上所有印刷字看上去都是活,但中文宋体要呆板?”这是一百年间没有人想过的题目啊!现在我也当然有眉目,详细大家要拭目以待。香港的字体设计教育情况如何?是否有较为成熟的进阶体系。大陆似乎已经没有相关的教育,要成为字体设计师,几乎要进入字体公司后从头学起。——字体设计教育也是这几年出现的事。我是香港理工大学设计系视觉传达学士科出身的,启蒙老师之一林桂明先生早在零一年在理工内教授文字设计(typography),我则是他零四年一届的设计高级文凭学生。但当时字体设计根本没有人注重,林老师也就不肯教。最终要“循循善诱”下林老师才表现了他的功夫;也不直至我另一位启蒙老师:谭智恒(Keith Tam)老师嫡出现,才得到完整的文字设计教学。谭老师是英国雷丁大学(University of Reading)字体设计硕士优异毕业生,知识扎实、深厚而细致,我们每位同学也从他身上学得十分好的文字设计基础。但最终字体设计是一门工艺,需要花大量间浸淫于眼力、手艺当中,与大学教育宗旨有出入,所以最终也得需要从工作中学习(也是当初拜柯老师为老师的原因)。但谭老师一个人在理工内一步步建立文字设计、字体设计课,到现在他和柯老师一起教授中文文字设计及字体设计课,已经是第三年时间,成果不错。说完整的字体设计教育现在没有,不过雏型在逐渐形成,成果也慢慢看见。是否有梦想过,成为一个依靠字体的独立设计师,或者是成立一个小小的字体公司,推出高质量字体产品?——这是我的人生目标。我很期待有朝一日自己的字体开发完成,高质素得到大众认同、改善阅读质素而得赖以维生。这是从一开始跟柯老师成立 VM Type 已经有的想法,即使今日经过重重转折也没有变过。这数年间也有找过投资者商议,可惜字体设计严格来说并不算是一个行业,字体开发年期长,也未有成功例子可以给予投资者信心,所以多次谈判也是胎死腹中。是否认为字体、字体设计,仍然局限在狭小的圈子内,大众仍然非常欠缺相关知识?不论是中文文化圈内对中文字体的了解,还是西文文化圈对中文字体的认知。——绝对是。讲座的反应(注:“当我们谈字体时我们在谈论什么?”文字设计系列讲座)远超了李如一(Lawrence Li)和我的预期,这不但直接反映大家对字体的兴趣,甚至反映国内经济经过一轮高速发展后,民众注意到我们的文化发展相对落后了,开始转向于文化事业上;加上一片电子阅读热,大众与字体、阅读接触多了,感受字体会如何影响到自己的阅读经验。不过字体设计是挺矛盾的。我们不想小圈子,一方面我们设计师希望大众对于文字、字体、文字设计有更多基本认识后,可以帮忙推动字体设计发展——就是大众对素质有要求,字体厂商需要提供更高质的设计以应付需要,由市场去改变大环境;但另一方面我们也需要小圈子,因为我们不希望“全民皆字体”,工艺垄断于艺高者手上就好,否则形成“大炼钢”的尴尬场面并不是我们想看见。这一点我们还得花时间去进行这微妙的调整。我们需要做的,是譲大众注重字体、阅读素质,在阅读上“天将降大任于斯人也”的卑躬屈膝想法已不合时宜,不适就要提出,最终推动整件事情发展——无论中文还是西文都要做。

闽公网安备35010202000240号

闽公网安备35010202000240号